1970年代のフライフィッシングを振り返って

フライの雑誌69号(2005.5.20 発行)原稿

鈴木 伸一

(1)模索の時代から、自分流FFへの旅立ち

僕のフライフィッシングにおける、1970年代から1980年代当初を振り返ってみると、ようやく模索の時代から抜け出して自分の釣りの礎が形成されていった時期であったといえる。 それまでは、佐藤垢石著の「魚の釣り方」 (1960)や、西園寺公一著の「釣魚迷」 (1966)など数少ない情報に基づきフライフィッシングに憧れていたが、京橋にあった『つるや釣具店』に足を運んでも、多少道具は置いてあるものの釣り方を聞いてもちんぷんかんぷんといった状況であった。 1970年頃だったであろうか、やっと『つるや釣具店』に憧れのハーディが入荷した。 ところが、親にはハーディのような高価な釣り竿を買ってほしいとは口には出せず、社会人になり財政的にも余裕ができてくるまでは『喜楽』の振出し竿をアルミのタックルボックスUMCO1000に忍ばせておき、ルアーフィッシングの合間に試行錯誤で細々とやっていたものだ。

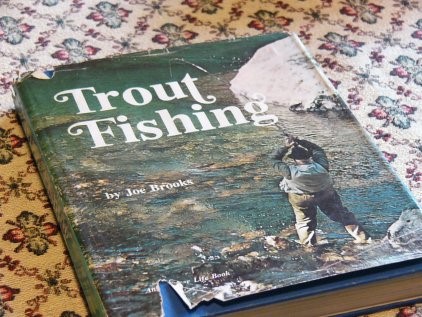

やがて社会人(1971年)になったころには、銀座の『イエナ』でもアメリカの釣り雑誌や釣りの書籍が目につくようになってきた。 Joe Brooks著の”Trout Fishing”(1972)を初めて見かけたときには、あまりのカルチャーショックで、今まで自分がやってきた試行錯誤のフライフィッシングと本場のフライフィッシングとのギャップに驚いたものである。 Sキャスト、カーブツーザライト、カーブツーザレフト、リトリーブ、メンディング、ノーハックル、パラダン、・・・初めて目にするような言葉が数限りなく出てくる。 それまでも、小はタナゴから大は磯釣りやサワラのトローリングなど様々な釣りを経験していたが、”Trout Fishing”の扉を開けてしまったことにより、フライフィッシングの奥の深さを垣間見てしまい、生涯の僕の釣りはこれしかないと確信した次第である。

(2)小原源太郎氏との出会い

ちょうど時を同じくして、偶然、池袋の三越でフライタイイングのデモをしておられた小原源太郎氏にお会いして、その当時、東京では唯一のフライフィッシングのクラブであったJFCC(Japan Fly Casting Club)に入会させていただいた。 JFCCには、小原先生(内科の医者であると共に人格者でもあり、何よりその温厚な人柄から小原先生と慕われていた)の他にも、日本のスポーツフィッシングにおいて数々の貢献をされてきた高田弘之氏、東京LA創設時に代表をされていた石井忠雄氏などそうそうたる面々が在籍されていた。 そのため、当時から海外での釣りの経験者も豊富で、消化不良になるくらいフライフィッシングに関する情報が手に入るようになった。 そして、”Trout Fishing”を手に入れてからは、翌年くらいにはパタゴニアで大型のブラウンやブルック、バビーン・リバーでスチールヘッドとの出会いを夢見ていたのだが、その当時は大型コンピュータのOS開発に携わっていたのであまりにも仕事が忙しく、海外遠征は夢のまた夢に終わってしまった。

JFCCに入会させていただいた当初は、インターネットやビデオなんて便利なものはないので、キャスティングの技術を身に付けるためには、辞書を引きながらCharles Ritz著の”A Fly Fisher's Life”などを読み漁り、 仲間と秋ヶ瀬公園や小金井公園に行ってはキャスティングの練習に励み、釣りやタイイングの技術は主にその当時購読していた”Fly Fisherman”から仕入れ、忍野の富士フライキャスティングエリアや養沢毛鉤専用釣場でその成果を試していたのが懐かしく思い出される。 様々なタイプのハンド・ツイスト・リトリーブも”Fly Fisherman”から学び、自分の釣りも何となく様になってきたのを覚えている。

小原先生には何故か釣りの技術を教えていただいた記憶はない。 しかしながら、僕のフライフィッシングのメンタル的側面に一番影響を与えてくれた人物であると思っている。 良き師に付くと傍にいるだけでも伝わるものがあるものである。

(3)当時の釣具について

キャスティングや釣り、タイイングの技術に関しては何とかなってきたものの、その当時はフライフィッシングに関わる道具は竿やリールは勿論のことリーダーやマテリアルにいたるまで非常に高価で、なかなか欲しいものが揃う時代ではなかった。 財政的にゆとりのない僕は、主にCabelaからの個人輸入に頼っていたのが実情であった。 その頃は仲介業者が入ることはなかったので、直接Cabelaと取引し運賃の安い国際郵便で送付してもらっていた。 東京税関も気分次第で関税が掛かったり掛からなかったりで、1ドル250円の時代であっても非常に安価(日本で販売されていた定価の1/2~1/3くらい)で米国から釣具を購入することができた。 僕が未だに愛用しているフルーガー・メダリストやサイエンティフィック・アングラーズのシステムシリーズ(ハーディ・マーキスのOEM製品)などは、すべてその当時にCabelaから個人輸入したものである。 特に、消耗品であるメイソンやバークレーのリーダー、サイエンティフィック・アングラーズのシュープリーム(フライライン)は、Cabelaのお蔭で惜しげもなく使うことができた。

ところが、その当時は長尺ものの釣り竿は、国際貨物の扱いになっていたため運賃も高い上に業者を経由しなければ個人輸入はできなかった。 そこで、やむなく安月給から工面して京橋の『つるや釣具店』や国分寺の『サワダ』などでハーディやペゾンを購入していた。 そんな折り、たまたま、JFCCの仲間がサンフランのウィンストンと話をつけてくれ、 Leetle FellerやTrout Rodを購入することができ今でも愛用している。 科学繊維の竿では、京橋の『つるや釣具店』からハーディのJETが、『ティムコ』からフェンウィック・フェラライト、『オリンピック』からブローニング・サイラフレックスなどが発売されていた。 1970年代の中ごろであったろうか、フェンウィックのカーボンロッドが入った当初は、確かバンブーロッドよりも高価だったように記憶している。 そのため、僕が初めて使用したカーボンロッドはケネディフィッシャーのブランクから自分で組み立てたものであった。

話は前後してしまうが、僕が初めて手にしたフライロッドは、中学に入ったばかりのころ(1960年代初め)だろうか、京橋の『つるや釣具店』か日本橋の三越の何れであるかは間違いないのだが、桐の箱に入った3ピースの六角竿である。 その当時は、フライロッドであることを知らずに外見に魅せられて小遣を貯めて買ったものである。 いざ使う段になってリールシートがハンドルの後ろにあるのに気がつき、何と使い難い竿と思ったことか。 それでも、誰もそのような竿を使っているのを見たことがないので、子供ながらにちょっとした優越感に浸り、その当時オリンピックから発売されたばかりの小型スピニングリール「アトラス」をセットし、葉山の森戸神社や御用邸の側に流れ込んでいる川で、鰻やイナ、ハゼなどを釣りまくっていたものだ。 しかしながら、その竿は直にクセが出たり、へたったりで、何年も使った記憶はない。

(4)当時の釣りについて

当時の釣りは、今のように本流を狙うことはなく、源流指向か藪沢狙いが中心であった。 フライフィッシングは、どちらかといえば渓流釣りの延長のように考えられていたのではないかと思う。 湖ではフライを振る者は滅多にお目にかかることはなく、ルアーが主流の時代であったような気がする。 そのため、当時、日本に入っていたフライロッドといえば6フィートから8フィートくらいまでの比較的ショートロッドが中心であった。 フライも水面を転がるようなハックルを厚く巻いたドライフライが多く使われていた。 ティムコからは9フィートのフェンウィック・フェラライトや『つるや釣具店』からハーディ・ファントムの9フィートも販売はされてはいたものの使っている人は先ず見かけなかった。

源流や藪沢に入るときは、先ず5万分の1か2万5千分の1の地形図を手に入れ、じっと眺めていると積層地図のように立体的に見えてくるので、どの辺がポイントになりそうか予想を立ててから出かけるのが常であった。 釣り場は主に、北アルプス、南アルプス、奥秩父、丹沢、奥多摩などであった。 本流筋では放流も行われていたが、源流や藪沢では釣れる魚も天然魚ばかりであったので、入渓する沢によって釣れる魚のパーマークの形や斑紋の色大きさなどの違いははっきり判るものであった。 エサ釣師もあまり入らないようなところが多かったので、岩魚釣りでは10番のドライフライ、ヤマメ釣りでは12番のドライフライでも十分エキサイティングな釣りができた。 その当時では、運悪くエサ釣師と競合してしまったとしても、渓流師の暗黙の入渓ルールに従いトラブルが発生するようなことは一度も経験しなかった。 また、まだフライ専用の管理釣り場も少なかったせいか、1970年代の前半ころは、早戸川国際鱒釣場でもハマイバでも断りさえすればエサ釣師に混じって釣らせて貰った覚えもある。

1971年の秋だっただろうか、僕が初めて野反湖に出かけたときには、釣師そのものの数も少なく、殆どがエサ釣師であったように覚えている。 そのときは、ルアーで大物をと思って出かけたのであるが、何故かUMCO1000に忍ばせておいた『喜楽』の振出し竿を取り出し、フライで挑戦してみた。 当日の夕マズメ、いとも簡単に合わせ切れ、とてもその日は家に帰る気にはなれず、翌朝マズメで何とか大鱒を仕留めたのであるが、・・・・・。 『喜楽』の振出し竿は、スゲ口の金属の環にガイドが溶接されているのであるが、その大鱒を寄せる間に、半数近くのガイドが飛んでしまい使い物にならなくなってしまった。 また、この竿では腰がなく取り込めたにしろ魚にはダメージを与え過ぎ、大物には使い物にならないことも分かった。 ちなみに野反湖で活躍してくれたフライはABU OPTIC(Hackled Streamer)を模したチェーンボールのアイ付きでボディがシルバーティンセル、ウイングにスクイレルやカーフ・テールなどの獣毛を巻いたものであった。

当時は未だフェンウィックの竿も手に入らないころであったため、『喜楽』の振出し竿の次にはそのころ一番信頼していたABUのフライロッドを購入した。 ABUの釣具は、開高さんがアラスカでキングサーモンを釣った記事が週刊朝日に載ってから直ぐだったと思う、ディプロマット651と5000Cを購入し、津久井湖でラージマウス・バスや鯰を釣ってその技術力を十分理解していたからだ。 その当時、ABUでも彼のジム・グリーン氏が発明したフェラライト方式のフェルール仕様のものも製造されていたのだが、僕の行きつけの釣具店では手に入らずラプランディア525をやっと手に入れた。 この竿は、バットの径が1.5cmもあり、フェルールが金属、スピニング・ロッドのようなステンレスガイドのグラス・ロッドで7番指定、8フィート半である。 最近のフライマンではとてもフライロッドとは思えないような代物である。 実は、僕もこの竿はフェンウィックの竿を手に入れるまでの2シーズンほど野反湖で使っただけで、その後は芦ノ湖などでハーリングに使用するに留まった。

(5)当時のフライについて

1970年代は、僕も未だ若く血気盛んだったころであるから、フライにも色々工夫を凝らしていた時期であった。 1960年代はフックすらも『つるや釣具店』で和式毛鉤用(その当時は、未だテンカラという言葉は流通していなかった)のものであろうか、12番、14番くらいの管付針が手に入ったくらいで、イギリスやアメリカのフライ用のフックは海外旅行に行く人に頼んで買ってもらっていた。 マテリアルも毛羽タキから抜いた鶏の羽、スズメのプライマリ、マラード・ダックやティール・ダックなど狩猟鳥の羽くらいしか手に入らなかった。 ところが、1970年代に入ると業界もフライフィッシングに一目置くようになってきて、パートリッジやマスタッドなどのフック、様々なマテリアルやタイイング専用のツール類も手に入るようになってきた。

1960年代の僕のフライは、どちらかというと和式毛鉤に毛が生えたようなものであった。 1970年代に入りバイスを手に入れてからは、主にロイヤル・コーチマン、クイル・ゴードン、ライト・ケイヒル、ランズ・パテキュラなどのオーソドックスなフライを巻くようになった。 中でも、色彩豊かなロイヤル・コーチマンが好きで、シーズン通してこればかり使っていた時期もあった。 しかしながら、このフライは一度鱒が喰いつくと、真っ白のダック・クイルの美しいウイングがくしゃくしゃになってしまう。 そのまま使用していても釣れないことはないが、やはりフライは美しいもので釣りたい。

そんな折、”Trout Fishing”でウルフタイプのフライに出会った。 ロイヤル・コーチマン・ウルフを巻いて養沢毛鉤専用釣場で試してみると、ロイヤル・コーチマンと同じように釣れる。 しかも、10匹釣ってもウイングが壊れることはない。 指先で形を整えさえすれば美しいまま使用できる。 しかしながら、このフライはウイング2枚とテールにカーフ・テールやカーフ・ボディを使用するのであるが、カーフの獣毛は滑りやすく丁寧に留めないと抜け落ちてしまうので、1本巻くのに少々時間がかかってしまう欠点がある。 そこで思いついたのが、カディスのようなウイング1枚、ボディハックルで浮力をつけたものを巻いてみた。 これを養沢毛鉤専用釣場で試してみると、また、元のロイヤル・コーチマンと同じように釣れることが確認できた。 このフライは、様々な色合いのバリエーションを試し、今でも僕のパイロットフライとしてどんな渓流でも実績を残してくれている。

また、フライ用のビーズヘッドなどなかったころだと思うが(知らなかっただけかもしれない)、Cabelaのカタログにはスピナーの補修やハンドメイド用に色々なサイズのニッケルやブラスのビーズが載っていた。 壊れたスピナーの補修のために何種類かのサイズのものを購入したのだが、試しにマーチブラウン・スパイダーに付けてみたところ、これがまたかなりの成果をあげることになった。 このビーズヘッドタイプのフライは1980年代の後半から芦ノ湖でも好成績をあげることになり数多くの70cmオーバーもものにできた。

その他、P.T.N.(Pheasant Tail Nymph)は、そのシルエットも重要な要素であるが流れに応じた沈下速度もP.T.N.の真価を発揮させる重要なポイントであることに気がついたのもその頃であった。 見た目、まったく同じP.T.N.であっても釣れるフライと釣れないフライが存在する。 釣れるフライと釣れないフライを比べてみると、沈下速度が微妙に違うのである。 沈下速度、これはフライの重さ、形状に基づいた水流に対する抵抗など複雑な要素が絡み合ってフライの個体毎に異なってくるものであり、その沈下速度がある一定の範囲以内のものが特によく魚が反応するようである。 また、フライの沈下速度は流れに非常に影響されるものである。 実際にフライを巻くときには、このようなことを厳密に考えていたのでは時間がかかってしまうので、よく釣れたフライを参考に勘と経験から数タイプ巻いておき、釣り場の流れの状況を見極めて、その流れに一番相応しいと信じたものを結ぶのである。

色々とフライには工夫を凝らした時期であったが、その頃は美しいフライで格好よく釣るのがフライフィッシングであって、今のように釣れれば良いとかマッチ・ザ・ハッチという時代ではなかった。 一種の哲学的思想が根底にあるかのように自分のスタイルを作り実践していたように思う。 そのため、ニンフの釣りはあまり表に出るようなことはなかったように思う。 僕も、今だから話すのであって、当時から一緒に釣りをしている仲間にも、この辺の話はあまりしたことはない。 それでもその当時を振り返ってみると、往年のイギリスのようにハルフォード信奉者のような者がいた訳ではなく、釣り場もまだ未開拓の場所が多く、釣れる鱒も天然魚か野生を取り戻した鱒ばかりであり、比較的自由気侭な釣ができたよき時代であったように思う。